Cadendo in povertà

- stasimos

- 27 mag 2018

- Tempo di lettura: 8 min

Aggiornamento: 27 feb 2020

Abstract:

il passaggio da un’economia prettamente industriale, tipica del secolo scorso, a quella odierna sempre più’ improntata sulla “conoscenza” e sui servizi, porta con sé degli enormi cambiamenti anche nella struttura del mercato del lavoro. Obiettivo di questo paper è quello di rilevare relazioni tra l’attuale dimensione assunta dal lavoro, e l’emergere di grandi disuguaglianze, nonché’ di un generale aumento del rischio di povertà’ che sembra oggi coinvolgere anche quel ceto medio figlio di un complesso compromesso sociale e protagonista della seconda metà del secolo scorso. Uno spettro, quello della povertà’, che riguarda ormai la maggior parte dei lavoratori, in quanto parte di un mercato del lavoro strutturato sul concetto di flessibilità.

Una flessibilità del lavoro a cui si sta lavorando in Europa da più’ di vent’anni e che non è stata accompagnata da un aumento delle tutele del lavoratore. Essa appare piuttosto come il risultato di un netto sbilanciamento del confronto tra capitale e lavoro in favore del primo. Il lavoratore tipico (precedentemente connotato come a-tipico) di oggi, può’ trovarsi spesso e improvvisamente in assenza di reddito, e dunque in una situazione di precarietà’ e incertezza lavorativa e esistenziale.

__________________________________________________________________________________

Parole chiave:

__________________________________________________________________________________

Indice:

1- la trasformazione del tessuto economico

2- il lavoro tra vulnerabilità’ sociale e rischio di povertà’

3- Regolazione dell’economia e aumento di vulnerabilità e disuguaglianze

1- La trasformazione del tessuto economico:

La progressiva automazione dell’industria, frutto dell’imponente avanzamento tecnologico a cui si è assistito tra la fine del novecento e l’inizio del nuovo millennio, ha portato con sé grandi stravolgimenti nella struttura economica dei paesi Europei. Ad essere cambiati sono la forma e il contenuto delle forze produttive: il processo tecnico e scientifico di cui sopra, ha accentuato il ruolo delle componenti conoscitive nel sistema stesso delle forze produttive, accrescendo così il ruolo della componente mentale ed insieme quella della comunicazione delle idee all’interno del processo produttivo (Angioni, G.). Non si e’ certamente di fronte ad una società’ costituita unicamente da innovatori e inventori, ma evidentemente il lavoro, nel mondo occidentale, perde sempre più il suo aspetto materiale; l’importanza assunta dal settore dei servizi e della comunicazione ne è un’evidente testimonianza. Si e’ dinanzi ad uno spostamento sempre più’ deciso verso un’economia della conoscenza ben diversa dall’industrialismo di epoca fordista. A quest’ultimo infatti, si associavano due aspetti fondamentali che coinvolgevano non solo il lavoro in quanto tale, ma l’intero tessuto sociale: solidità identificabile simbolicamente nell’acciaio e nel cemento delle fabbriche, e un compromesso sociale avente come protagonisti ceto medio e classe operaia coadiuvati da uno Stato che si poneva come terzo attore delle relazioni industriali. Tali fondamenta di un ormai vecchia società, svaniscono oggi di fronte ad un diffuso stato di insicurezza endemica che sembra caratterizzare il nuovo corpo sociale nel suo insieme. Un’incertezza che potrebbe rivelarsi “un elemento distintivo che caratterizzerà, probabilmente, la vita e le basi di sussistenza della maggioranza delle persone, anche di quel ceto medio all’apparenza ancora benestante” ( #UlrichBeck).

Gli anni novanta del secolo scorso, hanno visto infatti disintegrarsi le politiche frutto di quel confronto tra capitale e lavoro avvenuto negli anni precedenti. Fino alla fine del novecento si era assistito ad un progressivo miglioramento delle condizioni di buona parte della classe operaia; parte di quest’ultima riuscì infatti ad integrarsi in una società di comfort e benessere, “fondendosi progressivamente nel mosaico delle classi medie” (#RobertCastel). Ma il contratto di lavoro a tempo indeterminato e gli statuti dei lavoratori ottenuti negli anni ‘50 e ‘60 spariscono pian piano di fronte ai dogmi del libero mercato e della flessibilità di cui lo Stato si fa interprete a partire dagli anni ‘80. L’ultimo decennio del novecento infatti si caratterizza, nelle interpretazioni più condivise, per un’accresciuta esposizione al rischio, in particolare nel mercato del lavoro (#ToniNegri).

Naturalmente, anche i lavoratori di epoca fordista erano già, senza saperlo, virtualmente vulnerabili, in quanto aventi un destino legato alla continuità di un progresso di cui non controllavano alcun parametro (#RobertCastel). La nascita e l’enorme sviluppo di lavoratori “in affitto” ( si veda a tal proposito: #LucianoGallino) e la progressiva diminuzione di tutele nel mercato del lavoro, portano però oggi il lavoratore in una condizione di permanente e percepibile vulnerabilità. In tale aspetto risiede il grande stravolgimento nella condizione tipica del lavoratore: la vulnerabilità potenziale di cui parla #RobertCastel riferendosi ai lavoratori del passato, diventa concreta e raramente transitoria per la maggioranza dei lavoratori contemporanei. Con tale cambiamento la flessibilità assume sempre più i caratteri di precarietà, corrispondendo di fatto ad un aumento della possibilità di licenziamento privo di contrappesi che possano rendere meno drammatica la perdita del lavoro.

Il capitalismo socialmente ammortizzato della seconda parte del novecento (#UlrichBeck) lascia oggi il posto ad un capitalismo fortemente de-regolamentato, un’economia narrata come “veloce”, “leggera” e “globale”, un lavoro sempre meno materiale e sempre meno garantito.

2- Il lavoro tra vulnerabilità sociale e rischio di povertà

Ciò che è certo dell’economia globale e flessibile del nuovo millennio, è la sua imprevedibilità. L’inversione copernicana avvenuta nell’economia alla fine del secolo scorso, ovvero la tendenza a considerare in primis la domanda rispetto all’offerta all’interno del mercato, coadiuvata da una finanziarizzazione sempre più imponente e dalla dislocazione e segmentazione del processo produttivo, rendono di difficile lettura gli effetti producibili da tale struttura. Ciò di cui cercherò di occuparmi in tale paragrafo è come di fatto tale dimensione di incertezza, da caratteristica del contesto, assuma una dimensione soggettiva (Fullin, G.). Tale passaggio avviene naturalmente all’interno del mercato del lavoro, e di conseguenza, data la forte dipendenza dal reddito per molte persone, l’insicurezza e la precarietà si riversano poi nella dimensione sociale. In tal caso, si tratta di problematiche che non producono rischi immediati sull’inclusione sociale, ma certamente ne mettono a repentaglio la robustezza. Ciò che sta emergendo negli ultimi anni è un allargamento degli effetti dei processi di infragilimento, che tendono a colpire anche chi è incluso nella società (Negri, 2002). Di fatto, i rischi sociali si stanno sviluppando ben oltre i confini tradizionali della povertà e dell’esclusione sociale. La vulnerabilità così intesa, risulta così definibile come una condizione di vita in cui “l’autonomia e la capacità di autodeterminazione dei soggetti è permanentemente minacciata da un inserimento instabile dentro i principali sistemi di integrazione sociale e di distribuzione di risorse” (Ranci, 2002).

I soggetti oggi socialmente vulnerabili sono sempre più identificabili con i precari, persone che fluttuano attorno alle linee ufficiali di povertà (Carbonaro, A.). Questo aspetto assume dimensioni drammatiche nel momento in cui, come è avvenuto con il passaggio ad un’economia globalmente flessibile, la precarietà dell’occupazione si sostituisce alla stabilità come regime dominante dell’organizzazione del lavoro (Castel, R.). Le persone a cui qui ci si riferisce, molto spesso non vengono identificate nelle statistiche come soggetti poveri o a rischio di povertà; c’è chi lavora poche ore in un mese e risulta occupato, perché coperto contrattualmente; poi vi è chi, senza nessun tipo di contratto, lavorando “in nero”, non è presente in nessun dato (l’invisibilità statistica, mediatica e politica di tale categoria è ben evidenziata da Gallino nel suo testo “Il lavoro non è una merce”).

La mancata identificazione degli occupati instabili con una fascia di soggetti in una condizione particolarmente critica, non deve però indurre a sottovalutare l’esposizione ai rischi che ne caratterizza la posizione sociale (Fullin, G.). A tal proposito, risulta di grande aiuto nella definizione della condizione di queste persone, il concetto di povertà squalificante coniato da #SergePaugam. L'autore francese fa notare come tale tipo di povertà sia più un processo che uno stato definito; una “nuova questione sociale” che ha sempre più una maggiore possibilità di sviluppo all’interno delle società postindustriali (Paugam, S.). La povertà diviene quindi sinonimo di “caduta”, e così probabilmente l’odierna indefinitezza dello status sociale, non è frutto delle tante possibilità del soggetto raccontate nel discorso pubblico, piuttosto di una progressiva diminuzione di queste. Nell'odierna condizione precaria di fatto svanisce la possibilità di costruzione di una auto-narrazione funzionale e coerente. Le istituzioni che un tempo garantivano le tutele del lavoratore vengono meno, e l'autoresponsabilizzazione sgrava sempre più le casse pubbliche e aziendali trasformando il singolo in “artefice della propria fortuna” (#Giovanna Fullin).

La vulnerabilità economica si trasforma in sociale nel momento in cui il lavoro rappresenta l’unica fonte di reddito per le persone; condizione, questa, che rafforza anche il concetto di lavoro come il più potente fattore di identità ed eterovalutazione. Tale aspetto è constatabile immediatamente di fronte alla minaccia o alla realtà della disoccupazione. Il lavoro infatti, prima fonte di reddito, risulta essere per le persone lo strumento che permette di “pianificare e controllare una parte più o meno importante del proprio futuro” (Angioni, G.).

Identità, eterovalutazione e sopravvivenza sono le coordinate di un lavoro parte di un tessuto sociale così come lo abbiamo inteso fino ad oggi, ma nel momento in cui l’individualizzazione delle singole situazioni lavorative coincide con quella delle singole situazioni esistenziali, il pericolo è che tale tessuto sociale assuma configurazioni sempre più atomistiche e individualizzanti. Così il dramma della povertà squalificante ci aiuta a compiere un percorso teorico circolare: da caratteristica del contesto, l’incertezza defluisce nella una dimensione soggettiva, determinando poi effetti, nello stesso contesto da cui è scaturita: la società.

3. Regolazione dell’economia e aumento di vulnerabilità e disuguaglianze

Il rapporto con la struttura produttiva è fondamentale nel connotare la posizione sociale dell’individuo (Laffi, S. in Castells, M.), e se tale struttura tende a creare un grande esercito di riserva fluttuante (#Marx , K. in Paugam, S.), ne emerge una necessaria condizione di rischio di povertà per questo insieme di persone.

Il tipo di povertà qui descritto è di fatto congiunturale, perché creato da un sistema economico costruito politicamente (#Harvey, D.), fondato sull’assunto di un mercato autoregolantesi e infallibile. Il mercato però, prevede ontologicamente merce venduta e merce invenduta. Nel momento in cui il lavoro torna ad essere pura merce di scambio (Gallino, L.), (dopo essere stato in qualche modo protetto nel secolo scorso dalle crude dinamiche di mercato), anch'esso subisce le fluttuazioni della domanda e dell’offerta. Il mancato incontro di queste ultime, in qualsiasi tipo di mercato, compreso quello concepito dall’economia neoclassica, può essere causato da una dimensione di incertezza (Bertolini, S.); tanto più in una società caratterizzata da un ciclo economico e sociale frammentato e flessibile (Morlicchio, E.).

L’imponente de-regolazione a cui si è assistito a partire dal biennio 1978-80 nella maggior parte dell’occidente, ha rappresentato di fatto la volontà del #capitale di aumentare le proprie libertà per adattarsi ad un’economia sempre più volubile e globale (Crouch, C., Harvey, D.).

“Il 1983 sarà l’anno della lotta contro i vincoli introdotti nella legislazione nel corso dei Trenta Gloriosi, l’anno della lotta per la flessibilità”. Queste le parole del presidente del padronato francese Yvon Cothard ( Castel, R.). Discorso che ben si coniuga con il paradigma inaugurato dalle politiche economiche di Ronald Reagan e Margaret Thatcher in Usa e Gran Bretagna proprio negli anni ottanta del secolo scorso.

L’idea sottostante questo progetto di un mercato fondamentalmente libero da regole, orbita attorno ad un paradosso: un mercato concepito come funzionale solo se simile ad uno stato di natura (Einaudi, L., Castel, R.), ma che acquista legittimità solo grazie ad una solida e storica costruzione culturale. Si è oggi abituati a concepire il mercato come pura forma di autoregolazione. In realtà esso è piuttosto un “meccanismo sistemico” (Habermas) che di fatto impone le sue leggi ad individui costretti a subirle e ad adattarvisi (#Gorz, A.). Il mercato così concepito è una eteroregolazione spontanea priva di centri di riferimento (Weber, M.), le cui dinamiche coinvolgono la società nel suo insieme. Dinamiche che vedono sviluppare i loro aspetti più drammatici a partire da quello spazio in cui gli uomini entrano per poter ottenere risorse: il mercato del lavoro. La precarizzazione del lavoro è un processo centrale di un capitalismo moderno guidato da esigenze puramente tecnico-economiche (Castel, R). Essa è narrata come flessibilità e percepita come precarietà, condizione soggiacente alle esistenze di molti, soprattutto di coloro i quali si trovano nella parte bassa di quel sistema di disuguaglianze frutto di un mercato fondamentalmente privo di regole ( Franzini, M. , Crouch, C., Gallino, L.).

La divisione in vincenti e perdenti che emerge da una struttura di mercato siffatta, si struttura lungo una linea di un processo in divenire, in cui i ruoli suddetti possono invertirsi da un momento all’altro. Il conflitto latente che si sviluppa tra gli individui coinvolti in tale processo, si concretizza in quell'impossibilità di collaborazione tra disoccupati e occupati ben evidenziata da Serge Paugam. Si è oggi infatti ben lontani da quei soggetti collettivi che davano solidità alla struttura sociale della seconda parte del novecento. Inoltre, se alla disgregazione di attori collettivi nel mercato del lavoro, si aggiunge la progressiva individualizzazione dei percorsi di vita, è facile rilevare anche un indebolimento delle reti parentali e comunitarie, nonché un aumento dei rischi di “disaffiliazione” (Morlicchio, E. , Castel, R.).

Una società non può ignorare il mercato più di quanto la fisica non possa ignorare la legge di gravità (#RobertCastel) ed in assenza di norme e istituzioni pronte a regolarne principi ed effetti, esso si assimila alla legge del più forte, nonché a dinamiche di segregazione e violenza.

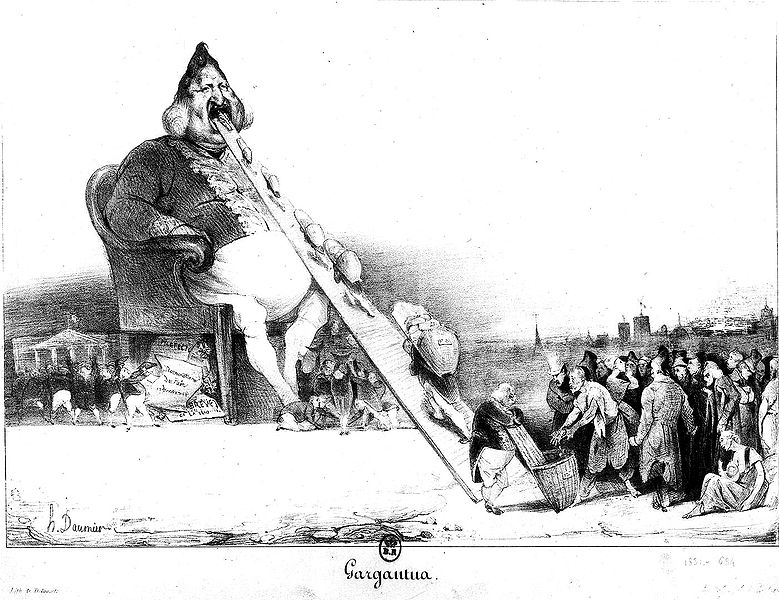

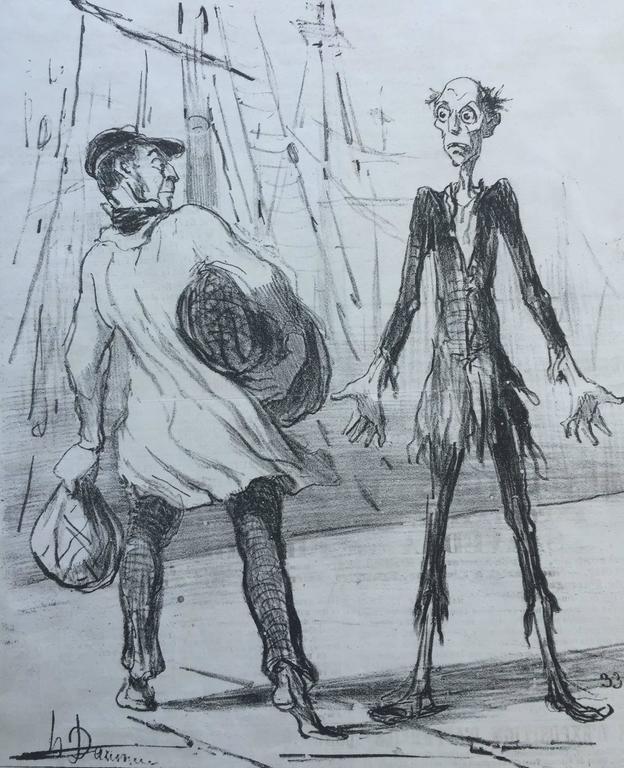

- disegni di Honorè Daumier

Commenti